С сегодняшнего дня архивы Русской службы Радио Свобода открыты для широкой публики на интернет-ресурсе под названием RIMA (Russian Independent Media Archive). Его можно назвать полной мультимедиа-библиотекой всех независимых российских СМИ: и тех, которые были закрыты после российского вторжения в Украину, и тех, что продолжают работу в условиях военной цензуры (148 источников).

В этой библиотеке теперь находятся и полные архивы Русской службы Радио Свобода, сайтов Север.Реалии и Сибирь.Реалии. Соосновательница проекта – Анна Немзер, ведущая телеканала "Дождь", филолог, писательница, кинодокументалистка, занимается исследованием исторической памяти. Автор фильма о Галине Старовойтовой, соавтор сериала о женщинах-журналистках после начала войны и введения цензуры в России. Говорим о проекте RIMA, важности архивов и сохранения памяти. И о том, как архив стал началом нового большого проекта Kronika, который посвящен борьбе с забвением и помощи независимым журналистам. Он тоже открывается в эти дни.

– Можно ли вспомнить ваши чувства, мысли и действия после 24 февраля 2022 года?

– Там был такой сгусток из стыда, ненависти и тошноты, выворачивающей нутро тошноты. Не знаю, можно ли это назвать мыслями. Меня это застало в Израиле. Это фантастическое совпадение, билеты у нас были взяты давным-давно на 24 февраля. Первые дни после начала полномасштабного вторжения телеканал "Дождь", где я работала и продолжаю работать, делал спецэфиры. Был разговор о том, что Нафтали Беннет (тогда он был премьер-министром Израиля) будет пытаться вести какие-то мирные переговоры. И я в замороженном состоянии дозванивалась до пресс-службы Беннета и Министерства иностранных дел, но было ясно, что он не только не будет разговаривать, он не будет принимать в этом участия. Провела неделю в Израиле, после было осознанное действие: мы с семьёй переехали в Тбилиси. В этот момент все из России стали уезжать. И коллеги, значимая часть "Дождя", и родные люди поехали в Тбилиси. Это был инстинктивный рывок: надо оказаться вместе. И оказаться в любимом Тбилиси, который в этот момент кричал о войне всем своим существом, каждым граффити на стенах, антивоенными митингами. 10 месяцев мы там прожили, и я продолжала работать на "Дожде".

– Как в вашей работе появилась Америка и нынешний проект?

– 1 марта 2022 года, когда в России была введена военная цензура, когда "Дождь" был разгромлен, коллеги поняли, что оставаться нельзя, стали уезжать, мы провели буквально прощальный эфир, и я написала заявку на этот проект: что надо архивировать всё, иначе не останется никаких свидетельств. Независимая Россия уничтожена физически, но есть её архивы, её диджитал-след, это надо сохранить.

Надо собирать, а то пропадёт

Потом надо было заземлиться, очертания наметить: что это будет за архив, с чего будет начинаться, как развиваться. Так родился архив российских независимых медиа. В самых общих чертах идея появилась до полномасштабного вторжения, но в весьма призрачных. У нашего проекта три сооснователя, Илья Венявкин, историк, культуролог – кстати, автор замечательной только что вышедшей книги о путинской идеологии "Храм войны". И Сероб Хачатрян, человек с более технологическим и бизнес-опытом. Это очень близкие и любимые мои люди, мы больше 20 лет друг друга знаем, ну и, условно говоря, на митинги мы вместе ходили. Так вот, при дружеских встречах это вот "надо собирать, а то пропадет" мы стали обсуждать еще в декабре 2021 года, когда стало понятно: что-то чудовищное происходит, и что-то ещё более чудовищное произойдёт. Но это было тогда абсолютной фантазией.

– Это архив независимых СМИ, которые находятся под угрозой после введения военной цензуры, после начала войны, это СМИ, которые до сих пор работают, или те, которые закрыты, или же те и другие?

– И те, и другие. Все. Мы тогда, в марте 2022 года, еще не понимали, какой невероятной институциональной силой обладают российские независимые медиа, многие умудрились выжить и продолжить работу. А тогда мы не знали, что будем собирать – может быть, кладбище. Но многие журналисты смогли продолжать работу, кто-то смог переехать. А есть фантастические люди, которые продолжают работать внутри России, анонимно, будучи буквально в подпольном режиме, абсолютные герои.

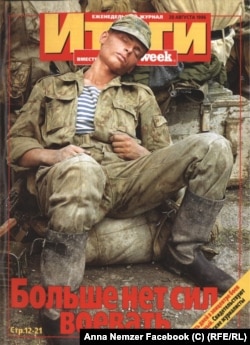

Но когда первая задача – выжить, а вторая – продолжить работу, архив для журналиста не может стать приоритетом. Если заканчиваются деньги, понятно, что все ресурсы будут тратиться на то, чтобы работать здесь и сейчас, а не на сервера. У нас возникло понимание, что если мы не можем вывозить людей, обеспечивать их визами, у нас нет такого ресурса, то с архивами можем помочь, эту часть работы взять на себя и быть уверенными, что это не пропадёт. Это архивы и того, что происходит сейчас. Архив обновляется в режиме реального времени, те медиа, которые функционируют, обновляются в режиме реального времени. У нас была формально поставлена рамка начала: двухтысячный год, этот период, и on going. Но, строго говоря, мы эту нижнюю границу нарушили, например, когда стали сохранять журнал "Итоги", который выходил с девяносто шестого года.

– Итак, архив Радио Свобода – на вашем сайте. Как это будет выглядеть? Как большая библиотека?

– Это архивный сайт, там есть возможность поискового запроса, возможность задать ограничения по дате, по жанру, и так далее. Там лежат контейнеры, или полки, с конкретным медиа, их сейчас уже 148, и будут добавляться.

Что такое независимость?

Мы открывались в двадцать третьем году не с таким количеством, но с дорожной картой и обещанием, что архив будет пополняться в режиме реального времени, мы не собираем его "в стол". Конечно, мы задавали себе вопрос, что такое независимость, как мы её определяем? Это вопрос, на который, увы, нет одного простого ответа, рамки этой независимости плывут. Мы можем говорить: независимые от официального государственного нарратива, от звонка из АП – это определение не будет универсальным. Мы начали собирать, руководствуясь принципом: если это хотят уничтожить, нам точно нужно это сохранить. Но дальше мы с коллегами внутри цеха продолжаем обсуждать критерии и определения независимости.

Безусловно, Радио Свобода – одно из важнейших независимых медиа, Радио Свобода должно быть в нашем архиве. Когда мы начинали, то исходили из того, что есть медиа, которые находятся под угрозой закрытия сию минуту, сайты блокируют, сервера убивают, и мы бросались спасать именно их. Пока не пришёл Трамп, и мы не поняли, что бывает угроза значительного сокращения финансирования. В этот момент мы поняли, что надо спасать Радио Свобода, медиа с великой историей, в том числе с великой историей архивов. Когда коллеги с Радио Свобода к нам пришли, мы были очень горды. Мы в любом случае обязательно бы начали разговор о сохранении РС у нас. Просто политическая ситуация его ускорила.

– Касается ли это также "Голоса Америки", Deutsche Welle, BBC?

– Безусловно. До прихода администрации Трампа было ощущение, что у нас есть время: мы обязательно должны добавить в архив и "Голос Америки", и Русскую службу ВВС, и прочих, потому что без них проект будет неполным. Но мы были уверены в сохранности их архивов, и что нужно сфокусироваться на тех, кого уничтожают прямо сейчас. А потом Трамп несколько поменял нам всем представления о реальности.

– Проект может помочь людям, которые находятся в России, дотянуться до материалов? Обойти блокировки, сделать контент более доступным? Вопрос не только нашего сайта касается. Или ваш архив попадает под блокировку?

– Конечно, попал, а до какого-то момента была почти анекдотическая ситуация, когда про нас ещё Роскомнадзор не прознал. "Медуза", "Медиазона", "ОВД-Инфо", "Дождь", "Новая газета" были заблокированы на территории России, а на наш сайт можно было зайти без всякого VPN. В какой-то момент обратили на нас внимание и заблокировали.

Надо спасать Радио Свобода

Поэтому VPN, если говорить про доступ из России, увы. Но на что я возлагаю большие надежды: у нас есть система хранения и институциональная договоренность с нашими стейкхолдерами – а нас поддерживают две организации: Бард-колледж и ПЕН-Америка. Так вот, мы договорились, что эти архивы должны существовать, даже если мы, трое основателей, по каким-то причинам уйдём из проекта, если мы не получим финансирование, если что-то ещё случится.

– Что касается новостей: это сиюминутный продукт. Радио Свобода называет себя "кризисным медиа". Это касается и "Дождя", и многих ресурсов, к которым люди обращаются в моменты кризиса: война, политическое обострение, массовые протесты. На этих ресурсах есть новостные блоки. Вы будете их сохранять, есть ли в этом смысл?

– Архив сохраняет всё. Мы не можем предугадать, что кому и по каким причинам будет нужно. А если кто-то из наших пользователей будет изучать язык, которым пишутся новости?

Люди будут решать, что им нужно

Селектировать – не наша задача. Нам нужно дать возможность пользователям настроить фильтры и отобрать информацию – и, например, прийти к нам с каким-то специальным запросом на определенный дата-сет, так сейчас часто происходит. Задача архива – сохранить всё, а люди будут решать, что им нужно.

– Вопрос о вашей аудитории. Понятно, что это исследователи, культурологи, филологи, лингвисты. Кто ещё?

– У нас есть разные сегменты аудиторий. В частности, нашей важной задачей было, как мы это для себя формулировали, чтобы архив "говорил", чтобы он был живой. Поэтому у нас появляются разные медийные проекты, в партнёрстве с кем-то. Хочется надеяться, что это general interest аудитория, не специфические исследователи, политологи, журналисты. Таким образом у нас появился архив Lenta-doc, архив того, что режиссёр-документалист Александр Расторгуев снимал для Lenta, когда там работал в тринадцатом-четырнадцатом году. Это был совместный проект с "Медузой", я очень благодарна Галине Тимченко, которая сказала: "У меня хранятся Сашины съёмки, давайте что-то с этим сделаем" – и доверила их нам. Это была невероятно важная история, когда мы собрали это и поняли, что оно уже больше, чем архив независимых российских медиа.

И вот тут самое важное. Мы за это время стали больше, чем архив. В эти дни мы выходим в мир уже под названием Kronika. Это большой civic-tech проект, в котором RIMA, Russian Independent Media Archive – один из важнейших элементов, один из наших продуктов и сервисов. Самый главный, но есть и другие. Kronika все их объединяет в одну экосистему.

В аббревиатуре Russian Independent Media Archive мы постепенно выходим за рамки каждой литеры. Мы уже больше, чем Russian, потому что к нам стали приходить независимые журналисты из других стран. Один из таких первых проектов – архив Центральноамериканских независимых медиа. Журналисты из Гватемалы сказали, что хотели бы такой же архив. Пришли двое братьев, их отец, главный редактор главного гватемальского издания El Periodico, в этот момент сидел в тюрьме. Потом добавились другие издания. Само собой, у нас достаточно экспертизы, чтобы собирать российские медиа, но мы не можем собирать медиа Афганистана, Гватемалы, Никарагуа. Но можем дать нашу инфраструктуру и технические протоколы. Соответственно, люди, знающие, что им надо собрать, тратят гораздо меньше денег и усилий, технически мы всю платформу даём.

Это уже не про архивы, это про здесь-и-сейчас

Так мы стали чуть больше, чем Russian. Когда мы делали архив Lenta.doc и туда благодаря друзьям Расторгуева попадали ещё некоторые его фильмы, мы стали чуть больше, чем только Media. Ну и самое главное: мы технологический проект. У нас фантастические коллеги, чьи имена я, к сожалению, не могу назвать из соображений безопасности. Но когда они строили этот архив с нуля, это же совпало с AI-революцией, они придумали некоторое количество именно технических инструментов, которые и позволяют разворачивать архивы, и работать с базами данных, и – что отдельное важное направление – помогают независимым журналистам в их сложной ситуации делать текущую ежедневную работу. Это уже не про архивы, это про здесь-и-сейчас. Спасибо огромное моей коллеге из Беларуси, которая соединила нас с восемью белорусскими редакциями в изгнании и провела этот эксперимент: как мы с нашими инструментами можем им помочь с текущей работой: мониторить новости, мониторить фидбек аудитории.

– Возможен ли подобный проект с украинцами? Или это сложный вопрос в свете войны, "тонкого льда" отношений гуманитарных сообществ, российского и украинского?

– Внутри рамки независимых медиа я бы сказала, что к Украине этот вопрос не очень применим. Украина демократическая страна, была и осталась. Деление на подконтрольные государству, лояльные пропагандистские медиа, и независимые – картина, которая существует в России на протяжении долгого времени, в огромном количестве других стран – к Украине это неприменимо. Одновременно понятно, что у нас много инструментов и умение работать с базами данных.

Я была бы счастлива, если бы кто-то из украинских коллег к нам пришёл

Но не знаю, смогу ли я когда-нибудь быть в той позиции, чтобы что-то предлагать. Я была бы невероятно счастлива и горда, если бы кто-то из украинских коллег к нам пришёл, и мы сделали бы всё, чтобы помочь. Я, может быть, мечтала бы только о том, чтобы работать с базами данных, собирать документацию по преступлениям российской армии в Украине. Это понятный путь – рвануться туда, пытаться хоть так очистить свою совесть, надеяться быть причастной к сбору этих документов, которые будут использованы в Гааге, когда Путин там окажется. Понятное желание. Но одно из наказаний нам тут – знать своё место. Такое сотрудничество, вообще любое сотрудничество с украинцами, будет зависеть исключительно от той стороны, их желания и физической возможности взаимодействовать с русскими.

– Я имела в виду в том числе независимые мелкие украинские издания, которые с началом войны оказались без поддержки: правозащитные, феминистские проекты, локальные медиа. Существует Украинская служба Радио Свобода, Белорусская служба Радио Свобода, которые в очерченных рамках тоже оказываются под угрозой. А есть ли у вас и какой любимый проект среди перечисленных ста сорока восьми? Это очень впечатляет.

– Одним из первых у нас появился чеченский правозащитный журнал "Дош" (по-чеченски – "слово").

В Грозном. Многие годы

У меня не укладывается в голове, как эти героические люди могли существовать? Они делали полноценный правозащитный журнал, рассказывали про войну и её последствия, про зачистки и похищения, искали пропавших без вести. В Грозном. Многие годы. Я ещё в девятнадцатом году заходила к ним в редакцию, которая в тот момент находилась под вывеской, по-моему, "Нотариальная контора". Это поездка в Чечню, когда я фильм снимала к двадцатипятилетию ввода федеральных войск в Грозный и начала Первой чеченской войны. Познакомилась с людьми, которые делали этот журнал. Его закрыли ещё до полномасштабного вторжения, они существовали в соцсетях.

Но в целом, когда я начала работать с архивом, появилось ощущение невероятной гордости за всех независимых журналистов в России, потому что наш цех – очень сложный, с кривым институциональным строительством, со стандартами, которые вырабатывались на ходу, со способностью переругаться насмерть между собой – но у всех оказалось звериное институциональное упрямство и способность работать, вопреки всему. Люди без опор создали институцию, которая выживает. Восхищаюсь ими и горда, что я к этому цеху принадлежу. Мне очень важно продолжать работать на "Дожде."

– Хочу расширить наш разговор. Меня интересует ваша страсть к архивам в том свете, что вы написали две книги, которые были связаны с практиками исследования памяти. Там речь идет о травматическом опыте, в том числе о военном. Это книги, написанные до полномасштабного вторжения России в Украину.

– Я схитрю, начну с сегодняшнего дня и с нашего проекта, если можно. Строго говоря, всё, что я делаю – это одна мысль, одна идея, а дальше у неё появляются разные, выражаясь современным языком, каналы дистрибуции. Если говорить про весь проект Kronika, который мне дорог: в своём названии это отсылка к диссидентской "Хронике текущих событий". Это важнейшая коннотация. И этот проект, да и книжки мои связаны с одной идеей: авторитарные режимы всегда стараются замести следы, спрятать улики, фальсифицировать выборы, переписать историю, и это всё гигантская история про осознанную, преступную политику забвения. И всё, что хотелось бы делать, что в книжках, что сейчас с коллегами в этом проекте, это как-то противостоять этому вранью, подлости и забвению.

Книги – это та же самая попытка, просто раньше. Первая книжка была про опыт Великой Отечественной войны. Я её писала потому, что видела своих бабушек и дедушек, их друзей. У них была гигантская компания счастливых, искрящихся людей, которые прошли через войну – и не могли про неё говорить никаким образом. Я много раз подступалась, разговаривала, читала их воспоминания о войне, но там не было войны.

Это гигантская история про политику забвения

По понятным причинам: есть некоторый универсальный для всех стран, одинаково работающий поствоенный опыт, опыт посттравматического стрессового расстройства. А ещё добавлялась советская специфика, их точное знание, что свои со своими же делали на этой войне. Что Сталин делал, используя СМЕРШ, приказы, заградотряды. Что означает "мы за ценой не постоим". И вот это оказалось невыразимо, оно их парализовывало. В военных воспоминаниях Юрий Лотман описывает момент, когда они, молодые солдаты, уже знали, что Гитлер побеждён, но ещё не вернулись домой, это весна 1945 года. И вот он пишет, что творилось в армии победителей, которые знали, что они победили, – как страшно, чёрно они пили. На весь период войны, войдя в режим мобилизации, они не думали ни про что, а тут они остановились и поняли, что значит эта победа – и куда им надо будет возвращаться, и что с ними сделали… Этим была движима моя первая книжка. Но в целом что бы я ни делала, у меня – одной лишь думы власть, одна, но пламенная страсть. Мне просто невероятно повезло, что у меня есть такие единомышленники, такие коллеги.

– Последний раз мы разговаривали осенью 2021 года про ваш фильм, посвящённый Галине Старовойтовой, где на основании архивов она представляется не просто политической, но активной феминистской фигурой. Не разочарованы ли вы в том, что все усилия гуманитарного сообщества, в том числе ваш фильм, сейчас как будто куда-то испарились в России, или же были обесценены тем количеством насилия, которое предъявила российская армия в Украине? Есть ли смысл в гуманитарной работе в целом, как и в архиве, который вы делаете?

– Я бы подтвердила этот тезис, вспоминая, что осенью 2021 года я вела программу на "Дожде", в которой разговаривала с правозащитниками, волонтёрами, активистами, с независимыми журналистами, с людьми, которые строили гражданское общество, институционально и серьёзно. Эти люди знали, что и как нужно строить, как должна выглядеть человеческая страна. Я разговаривала с Верой Шенгелия, которая тогда была главой фонда "Жизненный путь" и построила этот фонд с нуля. Они работали со взрослыми людьми с особенностями ментального развития, которые, если бы не фонд, были бы вынуждены загнивать в психоневрологических интернатах.

Работать без надежды, но тем не менее

И я задала этот же вопрос: как ты на это смотришь, когда есть волна институционального строительства смысла, гуманистическая огромная волна, а, с другой стороны, регресс, репрессии, дикость, средневековье? Вера раздражённо сказала: "Ты хочешь сказать, что я это всё строю в концлагере? Я знаю, что я это строю в концлагере". Там не было ответа, но я помню это её чувство. И сейчас у меня нет каких-то ответов. Это всё не то, что обесценено, это изнасиловано и растоптано. Но я не могу, у меня язык не повернётся сказать, что это было зря. И я вижу, как эти усилия всё равно прорастают, возможно, уничтоженные на 90%, в десяти процентах они продолжают работать. Я не знаю, есть ли у меня надежда. Мне кажется, что работать с надеждой – это тоже какая-то сладкая привилегия из прошлой жизни. Сейчас задачка "со звездочкой" – работать без надежды, но тем не менее.

– Насчёт работы в концлагере: существует великая фигура Виктора Франкла, психолога и психотерапевта, который в концлагере пытался давать людям смысл жизни. Он говорил, что каждое утро человек себе должен выстраивать план, целеполаганием дня должен быть смысл работы.

В 2021 году осенью вы начинали снимать фильм про независимых российских журналистов, вместе с вашей коллегой Юлией Локтев.

– Это в итоге стало сериалом, а не фильмом, первую его часть мы выпустили, он ездит сейчас по фестивалям. Юлия Локтев, Джулия Локтев – американский человек, режиссёрка игрового кино. Она родилась в Советском Союзе, ей было девять, когда они с родителями эмигрировали в Америку. Она прекрасно говорит по-русски, но, конечно, она американка. Летом 2021 года она стала слушать подкаст Оли Чураковой и Сони Гройсман "Привет, ты иноагент". Позвонила мне и сказала: "что-то у вас чудовищное происходит, людей маркируют. В Америке никто этого не понимает, подкаст нельзя перевести на английский, я бы хотела начать это снимать. Что скажешь, если я тебя позову ко-директором, со-режиссёром?" А у меня подход был очень простой: фиксировать надо немедленно. У нас не было специально плана, было ощущение, что надо снимать, фиксировать.

Фиксировать надо немедленно

И мы включили камеру. Не было операторов, Юля начала снимать просто на свой телефон. Никогда в жизни мы с большой камерой, с отдельной командой, не оказались бы в ситуациях доверительного разговора с героинями фильма. С этим же включённым телефоном мы въехали ровно в двадцать четвёртое февраля двадцать второго года. Сняли всё, и дальше Юля снимала как мы уезжали. Она объездила много стран со всеми нашими героинями, всё это зафиксировала. Помню ещё в декабре двадцать первого года какой-то наш разговор, я скептически говорю: "Я не понимаю, что мы снимаем? Что в этой экзотической стране с водкой, медведями и репрессиями, существуют хорошие люди, которые похожи на людей?" Потом жизнь дала все ответы на вопросы, что мы снимаем. Год назад мы выпустили первую часть, и сейчас происходит активный монтаж второй части. Это очень большое получилось произведение.

Все их истории очень показательные

Мы с Юлей спорим, я говорю: "Короче, короче", а Юля резонно говорит: "Если сделаем короче, если это будет не сериал, а полнометражный фильм, это будет фильм для людей, которые знают контекст, для твоих друзей. Для иностранного зрителя надо объяснить, что такое Мемориал, что такое "Новая газета", что такое быть "иноагентом", почему вы боялись обысков. Это требует большого объёма времени". Героини фильма – Соня Гройсман и Оля Чуракова, Лена Костюченко и её жена Яна Кучина. Ксюша Миронова, замечательная журналистка, человек, переживший очень юным страшные испытания. Там есть мои фантастические коллеги из "Важных историй" Алеся Мароховская и Ира Долинина. Все их истории очень показательные: все они пережили тяжёлые испытания, да и сейчас переживают – они совершенно героические люди. Они все из разных городов России, в тот момент все работали в Москве в разных независимых изданиях. И первая часть называется Last Air in Moscow.

– Почему именно женщины стали вашими героинями?

– Такого плана не было. Это было в некоторый момент Юлино решение. Вот именно эти девушки Юлю с её камерой впустили в жизнь. Это сложная позиция – Юля же меня тоже немножко снимала, я знаю это ощущение. Ты журналистка, привыкла быть по другую сторону камеры. И вот ты сама оказываешься перед камерой, очень хорошо понимаешь, что от тебя ждут, и смотришь настороженно и иронически: "ну мол, давай-давай, теперь надо, чтобы я слезу пустила?"

Это местами было мучительно

Но при этом идею фильма ты понимаешь, ты ей доверяешь и тебе тогда надо убрать это "двойное агентство" и играть по-честному. Наши героини на это пошли. Это местами было мучительно: когда ты в слезах и в истерике пакуешь чемодан, прощаешься с родителями, а у тебя стоит камера. Тут важно, что мы всегда знали, что у нас есть опция в любой момент сказать: "Юль, убирай на хрен камеру". Я, по-моему, ни разу не использовала эту опцию, но мы про неё знали всегда. Дальше – я ненавижу гендерные обобщения, но жизнь постоянно мне дает по носу, предъявляя факты. Ну вот у нас есть факт: эту камеру в свою жизнь впустили именно эти девушки.

– Не могу не спросить про вашего отца, замечательного критика, историка и аналитика русской литературы, литературоведа, филолога Андрея Немзера. Он был страстным спорщиком, очень ярким, при этом глубоко фундированным, системным человеком. Он занимался литературными архивами. Можно ли сказать, что эта страсть вам передалась? Если шире, чему отец научил?

– Ну, тут хорошо, когда есть заготовленный ответ, например, папа мне всегда говорил: пока у тебя есть книжка, тебе не может быть скучно. Папа мне правда так говорил, но, конечно, тут дело не в этом. Я не имела дела с критиком или историком литературы Немзером. Я имела дело с папой, с которым мы всегда очень дружили. Мне задавали вопросы: если ты книжку написала, как дать её критику Немзеру? Трудно объяснить, что гораздо страшнее показать книжку – папе. И маме вообще-то тоже! Потому что они меня любят и точно похвалят – а вдруг они на самом деле будут разочарованы, но они же, конечно, не скажут? Мне невероятно повезло с родителями. Мама – главный для меня человек, она умерла восемь лет назад. Папа – чуть меньше двух лет назад. Умерли оба совсем молодыми, я не знала родителей пожилыми людьми.

Мне невероятно повезло с родителями

Папа был требователен, зверски совершенно, к себе и к другим, мы из-за этого спорили страшно, мне казалось, что он ужасно немилосерден бывает к другим, но не ко мне, мне всегда всё прощалось. Как-то я этот зачётик Немзеру всегда сдавала. И мы очень-очень дружили. Мама всегда всё принимала, была моей главной опорой, землей под ногами буквально. Её звали Вера Белоусова, она последние двадцать лет жизни преподавала русский язык и русскую литературу в американском университете и написала несколько замечательных, на мой взгляд, книг – всё это детективы, игровой жанр, и в них везде главным двигателем сюжета становится именно игра с литературой, игра в классику. Последняя её книга "Медуза" вышла в издательстве "Время" уже после её смерти, и папа написал к ней послесловие. У меня с папой и мамой были очень разные отношения, они оба были очень разные, но одно было общее: они выдали мне кредит любви, доверия, товарищества (они, кстати, разведясь совсем молодыми людьми, тоже дружили потом всю жизнь). Поэтому как тут сказать – чему отец меня научил? Мои родители научили меня быть мной.

– Ваша страсть к архивам связана с занятиями родителей? Или же работа с памятью – это некая интеллектуальная обязанность: заниматься и темой войны, и темой репрессий, и паковать некий архив современности?

– Трудно сказать, что именно мной движет. Я недавно читала книгу Александра Стесина "Рассеяние", в которой некоторые мои личные страхи, чувства, самые страшные горизонты описаны с медицинской отстранённостью. Это заявлено в качестве некоторого кода. Если ты еврей, то боишься двух вещей: рассеяния близких людей по миру и рассеяния памяти. То есть ты боишься Альцгеймера, буквально. Когда я себя вписываю в эту рамку, говорю: "Это просто генетический код". Одновременно, конечно, родители, их друзья, мои друзья – то, что меня определяет. Люди, которых я люблю и бесконечно уважаю, занимаются этим, соответственно, я тоже хочу заниматься вот этим. Мне бы хотелось быть к этому причастной.